Edifici in legno contro la CO2

Gli edifici in legno salveranno le città del futuro

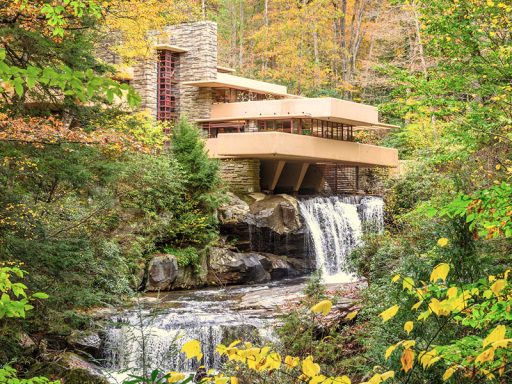

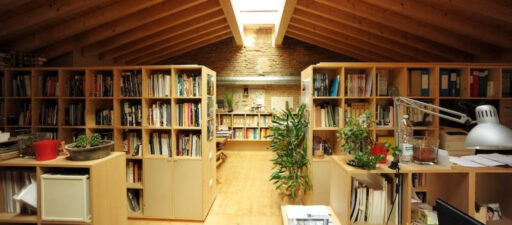

Come per i fiocchi di neve, gli individui e altri prodotti della Natura, non è possibile trovare due pezzi di legno perfettamente identici. Forse è anche per questa peculiarità che gli edifici in legno di solito ci danno una maggior sensazione di calore, ci fanno sentire più in sintonia con l’ambiente, come se riconoscessimo in essi un qualcosa di vivo e familiare che ci racconta di una relazione intrinseca tra natura e ambiente costruito.

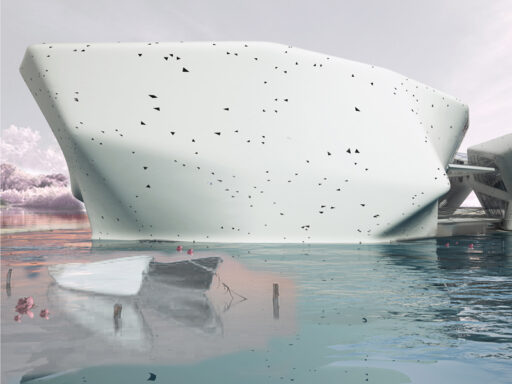

La struttura delle costruzioni del futuro sarà fatta dello stesso materiale delle palafitte preistoriche: il legno. Nuovi grattacieli e grandi edifici residenziali in legno aiuteranno a ridurre le emissioni di gas serra, rispondendo alla domanda abitativa delle metropoli dei prossimi venti anni.

In Italia siamo abituati a pensare alle case in legno in termini di baite, cottage, bungalow o poco più. Edifici comunque bassi, solitamente in un ambiente bucolico o che in ogni caso non hanno a che fare con il contesto urbano. Oppure usiamo il legno per le coperture e il lamellare per palazzetti dello sport, piscine e altre ampie superfici coperte. Diversamente ci possono venire in mente i quartieri residenziali di villette unifamiliari degli Stati Uniti, quelli che vediamo nei film. Ma siamo sempre fuori città e con un largo consumo di suolo.

Gli Italiani sono affezionati al mattone e nelle grandi città gli edifici hanno più piani, quindi non potrebbero essere costruiti con una struttura in legno.

L’architetto canadese Michael Green ha spiegato durante un TED Talks del 2013 che invece si può, offrendo una visione tanto avveniristica, quanto semplice e confortata da dati che lasciano poco spazio all’interpretazione. Proviamo a riprendere il suo discorso e a calarlo nella realtà italiana.

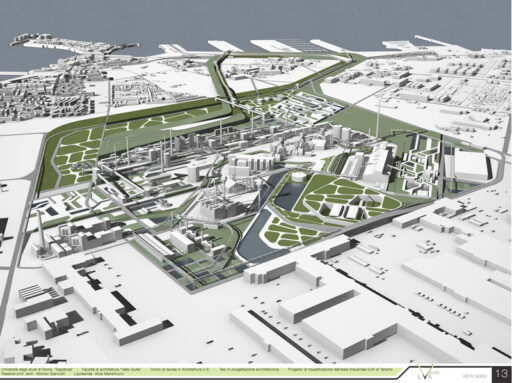

Nelle città oggi vive circa la metà della popolazione mondiale e si prevede che nei prossimi 20 anni questa quota salirà al 75%.

Si stima che 3 miliardi di persone nel mondo nei prossimi 20 anni avranno bisogno di una nuova casa, molto probabilmente in città, anzi proprio in quelle metropoli che già oggi ospitano 1 miliardo di persone nei loro quartieri più poveri e degradati, più altri milioni di senzatetto. Considerando che lo spazio urbano sarà sempre più ridotto, sempre più costoso e che bisognerà in qualche modo trovare una casa a così tante persone, difficilmente gli edifici si abbasseranno, quindi non saranno edifici di legno.

Poco male, abbiamo l’acciaio, il cemento e i mattoni, possiamo costruire come abbiamo fatto fino ad oggi.

Uno dei problemi è che la produzione di questi materiali comporta un’elevata emissione di anidride carbonica, in parte dovuta al passaggio per un forno a temperatura più o meno alta. Già oggi acciaio e cemento contribuiscono alla produzione di gas serra per l’8%.

Se pensiamo alla necessaria riduzione dell’anidride carbonica e all’innalzamento della temperatura dovuto ai gas serra, lo scenario di incremento demografico urbano descritto appare decisamente cupo. Già ora gli edifici e il loro normale funzionamento sono responsabili di circa la metà dell’anidride carbonica prodotta, è chiaro che riuscire a limitare il loro impatto ha una grande valenza ambientale.

Non che sul fronte dei trasporti la situazione sia più rosea, però quando pensiamo all’inquinamento ci viene più facile associarlo alle macchine che alle case e questa è già una buona garanzia per non farci dimenticare che il traffico urbano è un problema. Forse per gli edifici questo tipo di associazione non è così immediata.

Sappiamo che riscaldamento degli edifici civili incide parecchio sull’inquinamento.

Anche il famoso bonus del 110% punta a ridurre consumi ed emissioni, in particolare nelle abitazioni costruite negli anni del boom edilizio e che oggi rappresentano una parte consistente del nostro patrimonio residenziale. Tuttavia è meno frequente sentir parlare del consumo energetico che interessa il ciclo di produzione degli edifici e dei materiali da costruzione. Anche se gli edifici non si smaltiscono con la frequenza degli elettrodomestici, bisogna comunque ragionare sul loro intero ciclo di vita e sul consumo energetico che questo comporta. Per questo è importante partire dalla produzione dei materiali, dall’energia, dalle fonti utilizzate per ricavarla e dalle emissioni che già questa comporta.

Il legno è l’unico materiale da costruzione che si produce usando l’energia del sole.

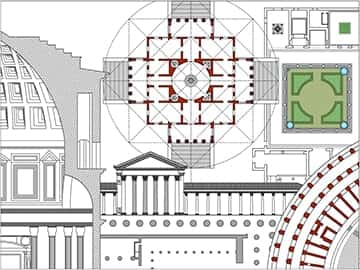

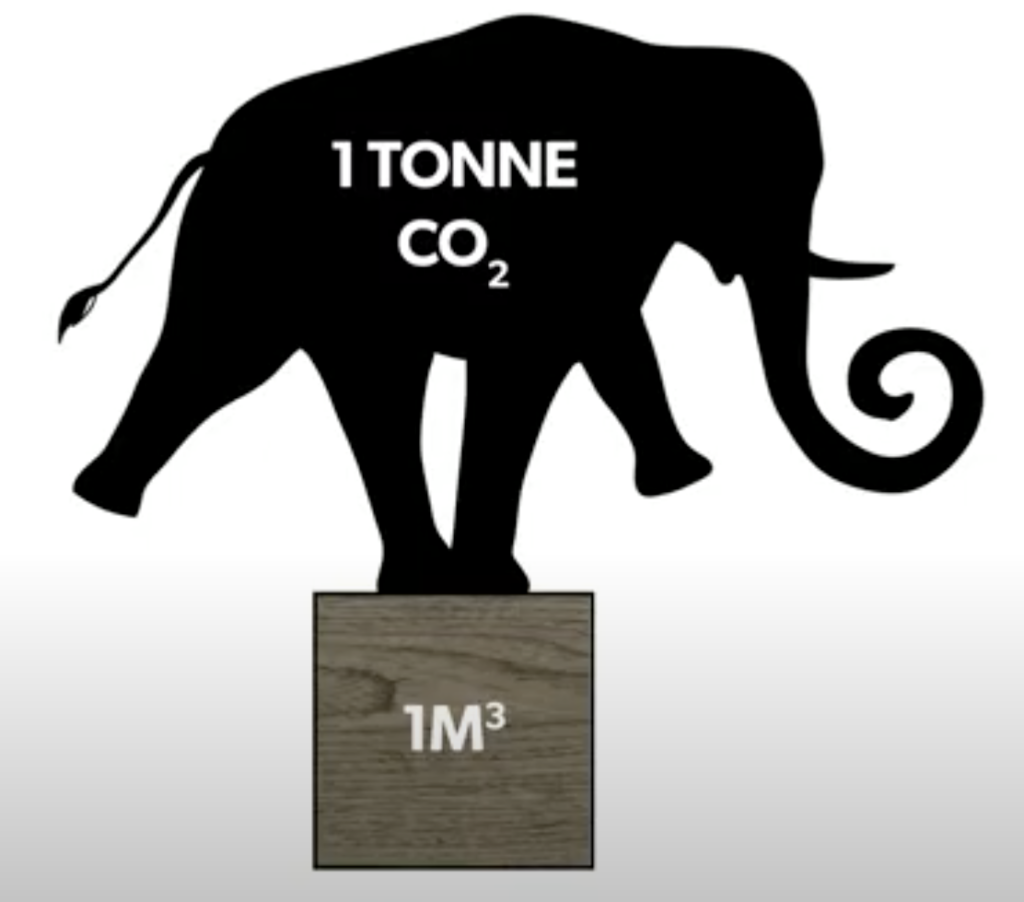

L’albero sfrutta l’energia del sole e le risorse del terreno per crescere, contestualmente rilascia ossigeno e assorbe biossido di carbonio. L’epilogo naturale della vita dell’albero prevede che muoia, si secchi, cada e marcisca, o in qualche caso bruci, restituendo comunque dell’anidride carbonica all’atmosfera e al suolo. Se però si taglia l’albero quando raggiunge la sua piena crescita e ci si fanno delle travi che poi si mettono in opera in una casa, l’anidride carbonica viene come congelata al loro interno, non si disperde nell’ambiente e, come le capriate palladiane, può rimanere lì per diversi secoli.

Un metro cubo di legno può imprigionare una tonnellata di CO2.

Forse il legno non sarà la bacchetta magica, ma potrebbe a buon titolo diventare parte della soluzione, perché può ridurre le emissioni, blindare la CO2 per anni e anche produrre ossigeno mentre si sviluppa, soprattutto durante la fase di crescita dell’albero, quando il bosco è ancora giovane.

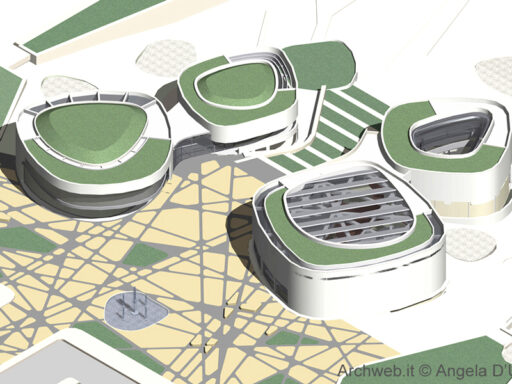

Gli edifici in legno potrebbero rappresentare un tassello nell’attenuare il problema multifattoriale e multidimensionale dell’inquinamento atmosferico. Per questo motivo Michael Green e l’ingegnere Erik Karsh hanno pensato di realizzare edifici in legno di 30 piani, sfruttando una tecnologia che hanno chiamato Mass Timber Panels.

Chissà se qualche ricerca ha mai evidenziato quali accezioni vengono attribuite al legno nei proverbi e nella cultura popolare, già il fatto che i villaggi si mettessero a “ferro e fuoco” fa pensare che l’acciaio se la passi peggio.

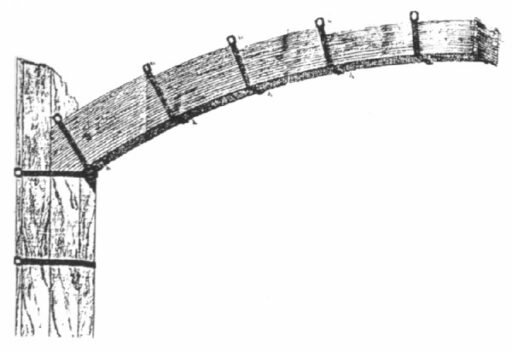

Si tratta di grandi pannelli di vario spessore generati da alberi giovani, non di grossa stazza, né di particolare pregio.

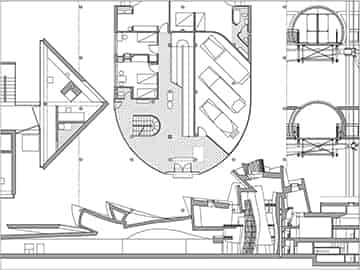

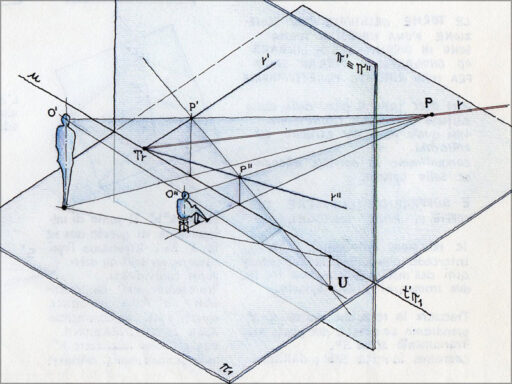

Durante il TED, il sistema costruttivo viene spiegato rifacendosi ai Lego, parlando dei mattoncini che tutti conosciamo e paragonando i pannelli di legno ai pezzi di Lego più grandi. Questi pannelli di circa 50 mq vanno a costituire il sistema ideato dall’architetto canadese che prende il nome di FFTT e si tratta di una soluzione Creative Commons (quindi non coperta da brevetto esclusivo, ma utilizzabile liberamente) per assemblare la struttura degli edifici in modo molto flessibile e con grande rapidità di esecuzione, come mostra l’animazione presentata durante la conferenza.

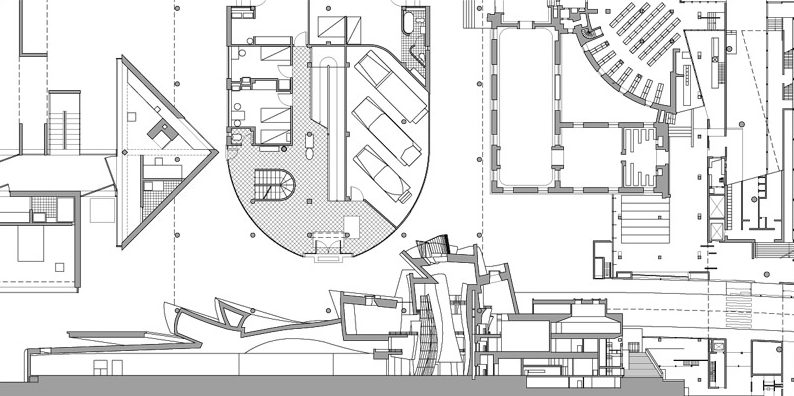

Il progetto è pensato per un edificio di 100 metri di altezza a Vancouver, una città che vanta anche un discreto rischio sismico, ma il progettista lo dichiara essere adatto a qualsiasi contesto e soluzione stilistica.

L’esposizione di Green prosegue fugando i dubbi più comuni legati alle costruzioni in legno, come il rischio di incendio e il taglio degli alberi necessari. La cosa più interessante è proprio legata alla necessità di avere alberi, il che porterebbe a rivalorizzare questa coltura, a investire in boschi giovani e a tagliarli consapevolmente, ponendo un freno alla deforestazione a scopo agricolo che affligge ad esempio l’Amazzonia.

L’impronta di carbonio di questo tipo di tecnologia costruttiva è decisamente vantaggiosa rispetto a quelle tradizionali, soprattutto ragionando nell’ottica di un futuro incremento demografico e di residenza urbana.

Alla fine il problema più grosso è, come spesso accade, quello del cambio di mentalità, perché si tratta di una tecnologia veramente nuova per costruire i grattacieli che da sempre impiegano acciaio e cemento armato.

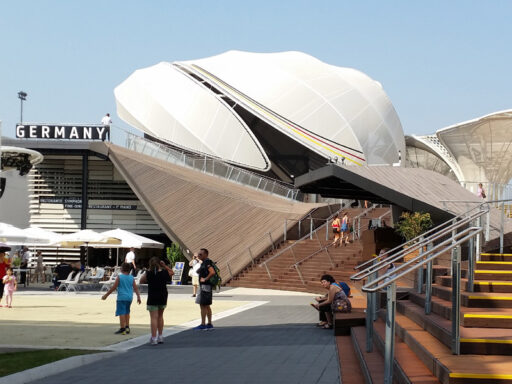

La progettazione, la tecnologia, la disponibilità di legname e il possibile sviluppo della filiera al confronto della mentalità e del sentire comune, sono cose semplici. Gli edifici con struttura in legno si stanno alzando, così come un secolo fa si è corso verso l’alto con i grattacieli in acciaio. Ci sono già diverse costruzioni in legno di 30-35 metri d’altezza sparse per il mondo, fino agli 85,4 metri del colosso di Mjøstårnet in Norvegia, passando per i 53 del Tall Wood Residence di Vancouver, come aveva promesso Michael Green.

A che punto siamo in Italia con gli edifici in legno? Quanto possiamo fare nostro lo slancio innovatore di Michael Green?

Può darsi che un paese a crescita demografica quasi nulla come l’Italia non sarà in cima alla classifica dei paesi con il forte tasso di urbanizzazione previsto da Green nei prossimi 20 anni, e magari neanche il tasso di urbanizzazione sarà così disastroso. Probabilmente saranno Cina, India, Brasile a fare la parte del leone.

Sebbene la tempesta Vaia abbattutasi sulle Dolomiti nel 2018 abbia fornito una certa eccedenza di materiale, di certo l’Italia non vanta le foreste del Canada e non è nemmeno famosa per la sua quantità di grattacieli, che raramente sono adibiti ad uso prettamente residenziale. Ciò non toglie che saremo comunque investiti da queste dinamiche di ampio respiro.

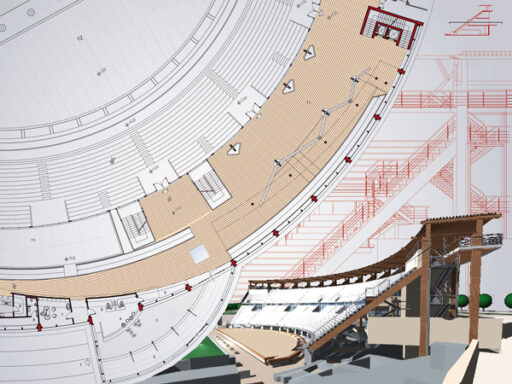

Anche se non è questa la sede per trattare argomenti tecnico-normativi, va considerato che l’adozione del legno a fini strutturali nel nostro paese è piuttosto recente. È passato circa un decennio dalle norme tecniche del 2008 che per prime pongono anche questa freccia nella faretra del progettista che voglia pensare a strutture abitative complesse senza avvalersi di soluzioni convenzionali.

Tali norme che permettono di realizzare edifici complessi in legno, derivano da vari fattori, tra i quali una spinta sempre più cosciente verso la bioarchitettura e la necessità di contenimento energetico, ma anche dalle necessità pratiche legate ai terremoti dell’Aquila e del Molise che imponevano di realizzare velocemente edifici sicuri dal punto di vista sismico.

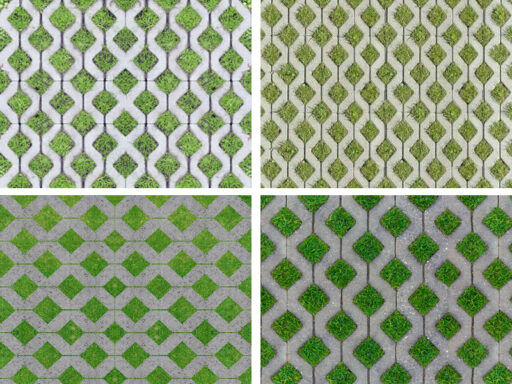

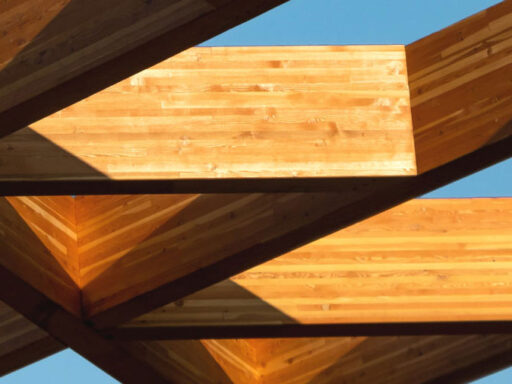

È in questo contesto che negli ultimi 10 anni si ha una grossa spinta all’utilizzo dell’XLAM (o CLT) per gli edifici residenziali in legno.

Si tratta anche in questo caso di strutture lignee a pannelli, cioè elementi pieni, che possono “familiarizzare” con la nostra tradizione costruttiva fatta di muri di mattoni. Assimilare l’adozione dei sistemi costruttivi a telaio ligneo tipici del mondo anglosassone non sarebbe altrettanto facile.

Al momento non ci siamo ancora spinti in alto, non certo quanto Michael Green suggeriva nel 2017, ma almeno stiamo procedendo a sciogliere l’equazione “casa di legno – uguale – baita di montagna”.

La ricostruzione per l’Aquila prevedeva tempi di realizzazione rapidi e questo ha spinto verso l’utilizzo di strutture in legno con le quali si sono realizzati edifici residenziali fino a quattro piani e un albergo di sette, l’Alexander Residence di Roccaraso, concluso nel 2012.

Il “Rapporto Case ed Edifici in legno” del 2019 segnala un incremento del settore del 2,3% ed evidenzia la crescita di questo comparto industriale soprattutto in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, con una promettente espansione verso Toscana, Lazio e Marche.

Uno dei segnali più confortanti anche in termini di export, arriva dalla XLAM Dolomiti di Castelnuovo (TN) che negli ultimi anni ha messo in opera i suoi pannelli anche in un edificio in legno a 5 piani nel Campus Universitario di Melbourne, oltre alle tante realizzazioni in Italia. Sfogliando il suo catalogo è interessante vedere come le brevi schede di ogni realizzazione riportino le tonnellate di CO2 risparmiate e di quanto questo materiale si presti, soprattutto in virtù della sua leggerezza, alle soprelevazioni.

Nel nostro piccolo, anche volando basso, stiamo procedendo verso un maggior utilizzo di soluzioni strutturali in legno per l’edilizia, senza distinzioni nette sia per quanto riguarda la tipologia, che la destinazione d’uso. Considerando tutti i vantaggi che il legno ci può portare e il livello tecnologico-costruttivo ormai raggiunto, risulta difficile non volerne incentivare lo sviluppo.

FONTI

TED Ideas worth spreading – Michael Green | TED 2013 | Why we should build wooden skycrapers

Edifici multipiano in legno a pannelli portanti in XLAM | Agostino Presutti, Pierluigi Evangelista | 2014 Dario Flaccovio Editore

Catalogo XLAM DOLOMITI construction 2019 | Building with Timber

Le importanti perfomance di Xlam Dolomiti in Italia e nel mondo | impresedilinews.it

Immagine di copertina: IZM, Dornbirn da woodskyscrapers.org